融合多源水文地球物理数据,精细刻画三维DNAPL污染源区结构

城市化进程的加快导致了土壤和地下水污染日益严重。据不完全统计,我国化工/农药企业关闭和搬迁遗留近千处有机类污染场地。这些污染场地造成的人体健康危害、地下水饮用安全和食品安全正引起全社会的高度关注。其中部分有机污染物密度较大且难溶于水,常以非水相(油相)形式存在,统称为重质非水相污染物(Dense Non-Aqueous Phase Liquids, DNAPLs)。由于DNAPL污染物毒性较大且难以自然降解,一旦其渗漏到地下水环境,将形成稳定的污染源,持续释放污染羽并长期危害环境及周边水体健康。

为有效修复和治理DNAPL污染场地,首先需查明污染范围分布和污染程度。由于地下介质的非均质性,DNAPL污染场地常表现为异常复杂的污染源区结构。传统方法多通过钻孔勘察来获取点状污染物浓度等信息,插值获得DNAPL污染物的空间分布。但布设钻孔可能会导致DNAPL顺钻孔向含水层深度进一步迁移,且受限于高昂的打孔费用,实际场地中的钻孔数据非常有限。有限的钻孔数据对DNAPL污染源区精细刻画工作带来了巨大挑战。高精度DNAPL场址刻画属高维参数反演问题,大量的未知参数(DNAPL饱和度)将导致沉重的计算负担。

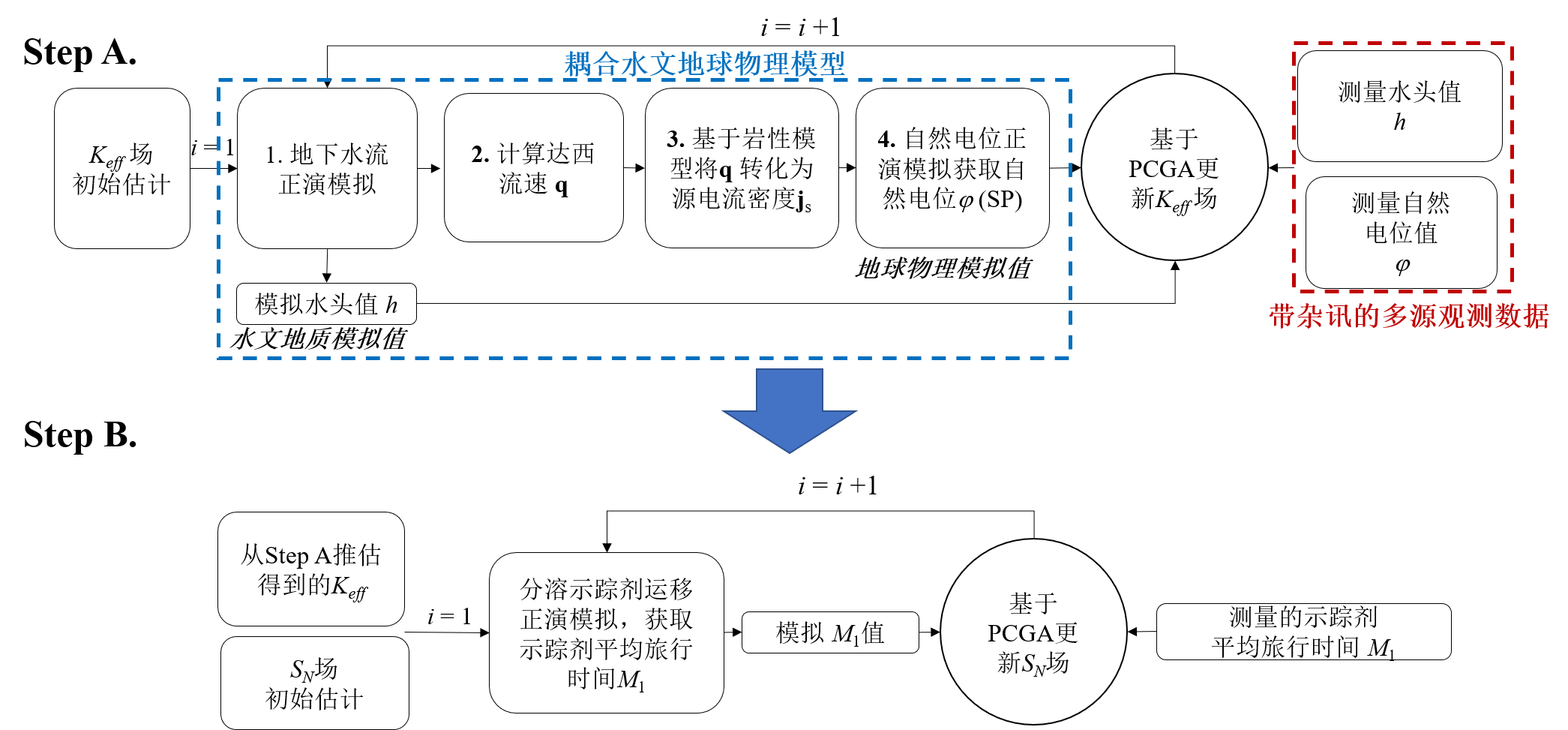

为解决上述问题,新葡的京官网吴吉春教授和施小清教授课题组与美国斯坦福大学Peter K. Kitanidis教授合作,构建了一套精细刻画DNAPL污染源区结构的多源数据同化框架。该框架的先进性表现在两方面:1)融合大量廉价且低精度的水文地球物理数据(如self-potential自然电位,SP)与少量高精度的钻孔观测数据(如压力水头,示踪剂浓度),从而以较低的观测成本实现DNAPL场址的高精度刻画。自然电位法是一种无损物探方法,通过布设于地表的电极来监测地下流体造成的电性差异,基于此电性差异可间接获知地下流体的动态与含水层非均质空间结构。由于自然电位法无需布设钻孔,仅通过地表电极便可实现监测,其观测成本大大低于钻孔调查。但限于信号干扰和岩性物理关系,自然电位数据的测量精度通常较低。基于数据融合思路,本次研究联合了大量廉价-低精度的自然电位数据与少量昂贵-高精度的水力层析数据(压力水头),可以较低的成本获得高精度的渗透系数空间分布。基于此高精度渗透系数估计结果,进一步融合分溶示踪剂数据(partitioning tracer),从而实现DNAPL场址的高精度刻画。2)采用主成分地质统计反演方法(Principal Component Geostatistical Approach, PCGA),对协方差矩阵进行低秩估计,从而大大缓解了高维参数反演问题的计算负担。该多源数据同化框架的流程图参见图1。

图1. 联合水文地球物理数据与传统水文地质数据精细刻画DNAPL污染源区结构的数据同化框架

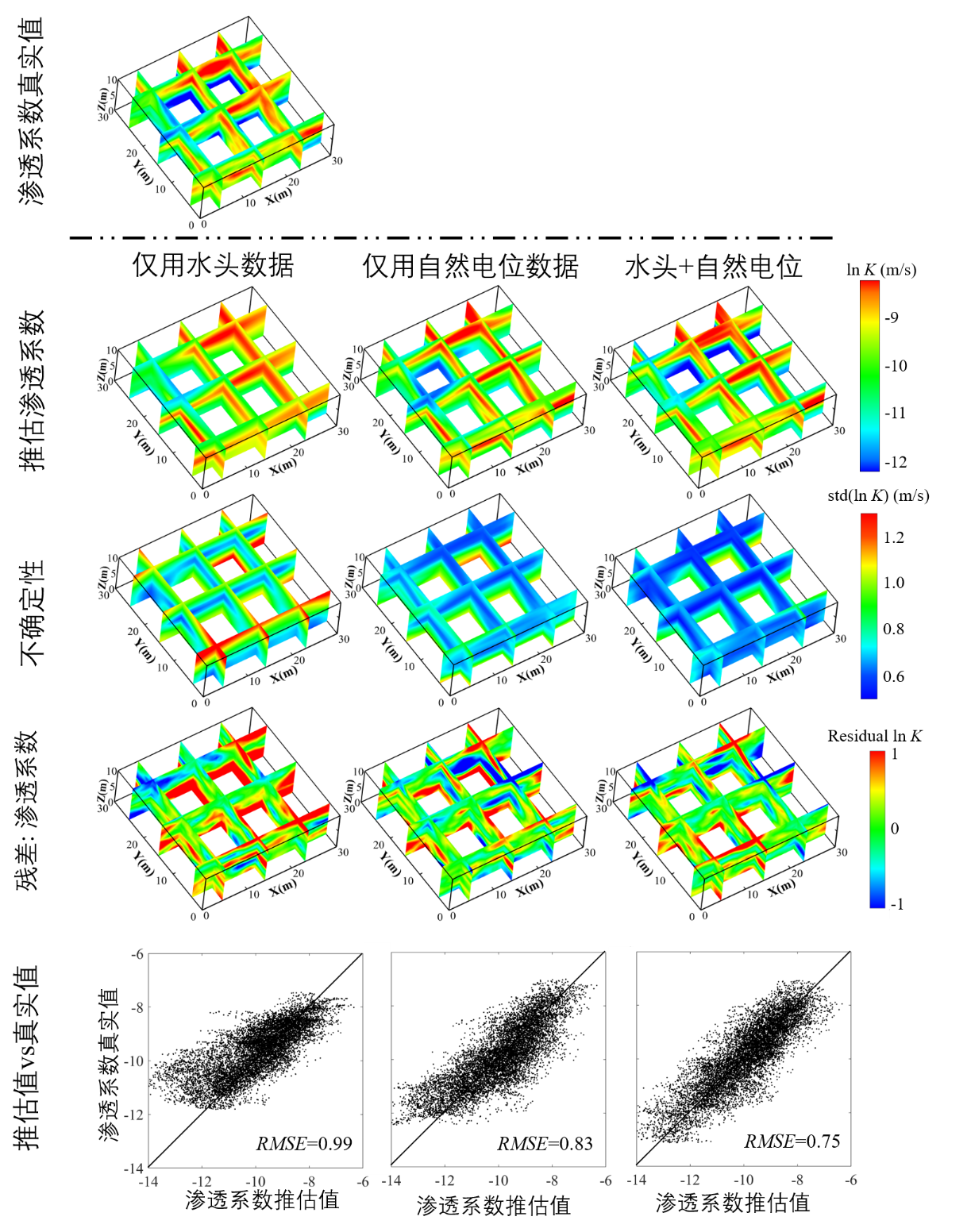

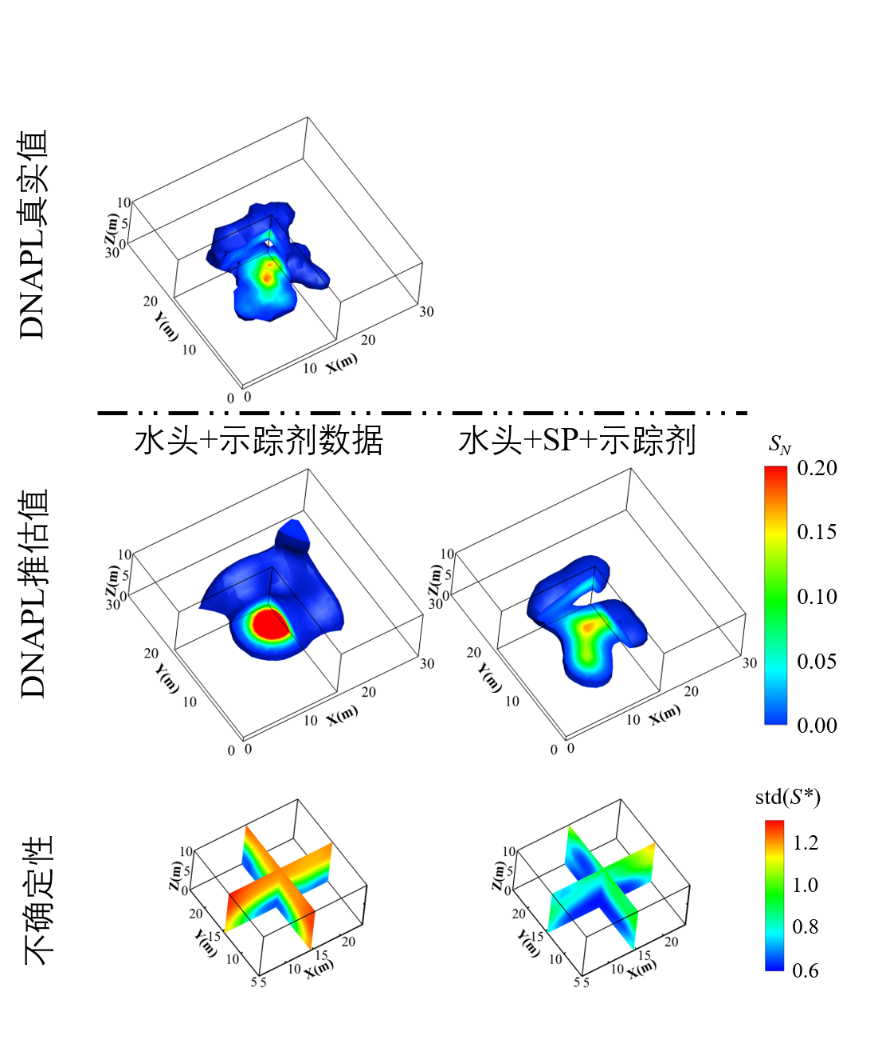

基于三维理想算例,论文对比了传统方法(仅用水头,示踪剂数据)与本研究所提出的联合水文地球物理-水文地质数据框架(水头+自然电位+示踪剂数据)的反演结果,对比结果见图2与图3。由图2和图3对含水层渗透系数非均质性和NAPL饱和度的反演识别结果对比发现,本研究可以在有限的钻孔数据下较精确地刻画渗透系数与DNAPL污染物的复杂空间分布。在本文算例中,增加自然电位观测数据可使渗透系数的推估误差降低24%,使NAPL饱和度的推估误差降低68%。

图2. 不同方法推估渗透系数结果对比

图3. 不同方法推估DNAPL饱和度结果对比

同行评议认为,本文提出的DNAPL场地刻画方法,联合多源数据实现信息互补,从而以较低成本实现高精度刻画,可用于解决实际污染场地刻画问题中的钻孔观测稀少与高维反演问题。应用上述方法,有望以较低成本提高对DNAPL野外实际污染场地的刻画精度。

上述研究成果以“Improved characterization of DNAPL source zones via sequential hydrogeophysical inversion of hydraulic-head, self-potential and partitioning-tracer data”2020年7月发表于水文学顶级期刊《Water Resources Research》,博士研究生康学远为第一作者,施小清教授和吴吉春教授为共同通讯作者,新葡的京集团350vip8888官网为第一署名单位。本研究获得了国家重点研发计划(2018YFC0406402),国家自然科学基金(41730856,41672229)和国家留学基金委的联合资助。

论文链接:https://doi.org/10.1029/2020WR027627